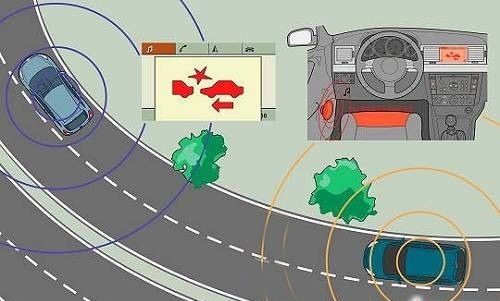

车联网,即车辆移动互联网,是随着物联网而衍生发展的概念,最近在全球都引起了不小的动静,国内外的车载设备公司都在忙着和运营商、汽车生产商合作,普及车联网,占据市场。

安全等因素限制应用

“除了出售设备,我们还能做什么来赚更多的钱?”这是很多商家经常琢磨的事情。

在基于手机的移动互联平台上,我们几乎可以开发任何应用、从事任何合法商业行为,但是在基于车辆的移动互联平台上,我们能做的很少。拿游戏来说,开车的时候玩不了,不开车的时候一般不会在车上玩游戏,而且这方面手机移动平台显然更加适合。车联网应当是一个工程,就像是路边的电话亭,用户使用它,仅仅是打电话。车联网的首要目的是将交通管理信息化智能化,这也是用户选择车联网产品的首要原因。一些车载装置带有一些趣味应用,而且用户很多,但是当商家准备对这些应用收费时,很多用户便退散了。这些用户难以转化为资金。

从打车APP短短几月内火爆到被迅速叫停这整件事来看,增值业务在车载这一比较特殊的行业中也会带来制度问题:开车打电话算违规,在美国一些城市开车发短信也算违规,而且在车上使用一些移动应用极有可能分散司机的注意力,带来安全隐患。另一方面,打车APP至今仍无明确商业模式,只能靠融资硬撑,再加上近期政策明确提出不允许加价,这使得打车APP平台成为了一个没有资金流动的服务。缺乏市场驱动力、带来爽约等二次问题,使得打车APP可能在不久的将来枯竭。

硬件系统改良,周期较长

近期美国的一些IT企业和运营商在车联网方面有一些大动作,包括IBM、微软、Sprint等,这些企业在车联网方面的业务几乎都围绕着用户体验,即如何让用户驾驶更加舒适、如何让汽车更加符合用户的使用习惯。例如加上用户资料云存储、车辆详细信息记录等,这些都是细节方面的信息,而且需要对汽车的硬件结构做较大的改良,因此回报周期长,并且在汽车价格方面还需要通过实践来找到合适的点。

网络化底层建设最靠谱

没有信息,就没有应用。当下中国车辆的移动互联能力和用户交互极弱,这是最切合国内车联网情形的。对于打车APP,那是直接照搬国外的模式,没有考虑制度和环境问题。而充分完善用户体验,也是美国的车辆信息化普及率较高、用户消费能力和舒适驾驶要求较高的环境下催生出的市场,在中国合不合适还得打上问号。

因此目前最切实的市场,还是在车辆移动互联网的建设上,首要任务和商机,是通过车载设备建立车辆专有并独立于手机之外的网络。

编者按:照搬国外商业模式是国内一些行业的“习惯”,有时候这样做可以抢先获得成功,但是也会出现“水土不服”的情况,正确认识当下的市场需求是最重要的。